Program RBI & Isu Strategis Internal Kementerian PANRB

Tim RBI Kementerian PANRB

Saatnya Kuis

Layanan Kami

Berita Terbaru

Berita Lainnya

FGD Penyusunan Rancangan Road Map RB Kementerian PANRB Tahun 2025-2029

31 December, 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengge...

Selengkapnya

Agen Perubahan Terbaik Kementerian PANRB Tahun 2024

30 December, 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) member...

Selengkapnya

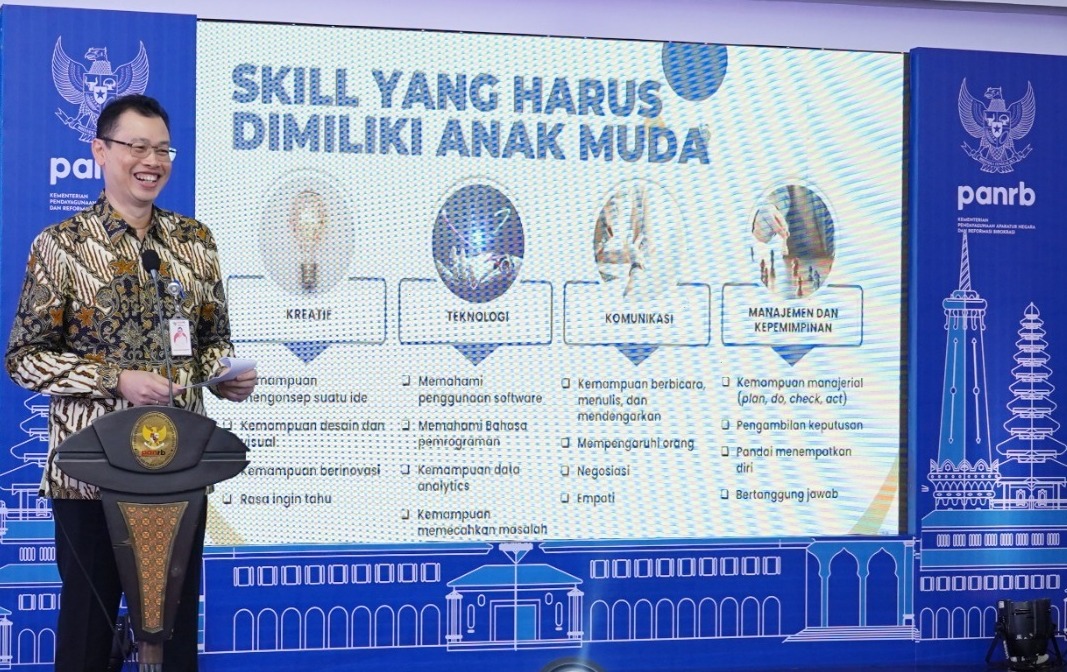

Pahlawan di Era Digital: Transformasi ASN Muda untuk Indonesia

22 December, 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarak...

Selengkapnya

Talkshow Together in Harmony

23 October, 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus...

SelengkapnyaArtikel Terbaru

Artikel Lainnya

Desain Besar Kementerian Negara

29 July, 2024

Oleh: Eko PrasojoSekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasion...

Selengkapnya

Politisi Jadi Profesor, Tak Layak?

10 July, 2024

oleh: Affan Ramli BELAKANGAN, publik Indonesia heboh dengan skandal guru besar a...

Selengkapnya

Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

24 June, 2024

Oleh: Syarif Ali AKANKAH bandul reformasi birokrasi bergerak miring dikarenakan...

Selengkapnya

PUASA BUKAN ALASAN UNTUK TIDAK BEROLAHRAGA, PANRB RUNNERS GAZZZ !!!

19 March, 2024

Penyelenggaraan NgabubuRun yang akan diadakann sabtu mendatang turut menyemarak...

Selengkapnya